Inocencio III fue el Papa que conoció a Francisco de Asís, se interesó por su obra y autorizó, inicialmente, su trabajo. Este encuentro entre dos personalidades tan diferentes ha dado pie a numerosas especulaciones en el campo de la literatura, el cine y el teatro.

¿Cuál fue realmente el sueño de Inocencio?, y ¿quiénes fueron en realidad este Papa verdaderamente Magno y el Poverello de Asís?

A continuación, me honra presentar en ANGLICANVM SCRIPTORIVM un fragmento de la exitosa novela histórica El Sueño de Inocencio, de Gerardo Laveaga, quien es también abogado y Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (México, D.F.), y antiguo amigo y condiscípulo de infancia y adolescencia. La interpretación -siempre apasionante e inquietante-, de Gerardo Laveaga, lo hace uno preguntarse sobre la legitimidad de la propia fe y convicciones (cosa que nos interesa mucho provocar en este blog).

Agradecemos al Abogado Gerardo Laveaga y a la Abogada Lourdes Betancourt -de Editorial Planeta-, los permisos para reproducir aquí este fragmento.

M+

U.I.O.G.D.

..................................

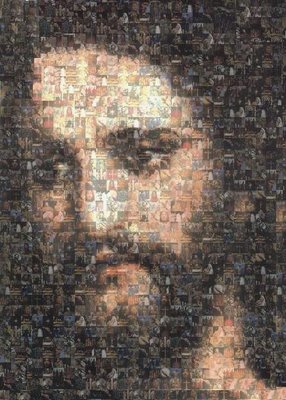

San Francisco de Asís.- Giotto di Bondone 1267-1337 Basílica de Asís. Inocencio III sueña que sólo San Francisco sostiene la derruida Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma.

El Sueño de Inocencio.

Gerardo Laveaga

…En el Salón de los Espejos del Palazzo Lateranense aún quedaban copas llenas de vino y sillas tiradas bajo las mesas. Algunos asistentes al Concilio habían proseguido los debates aun después de que éste quedó clausurado. El Salón daba aquella tarde una idea del tono que había caracterizado la discusión. Pese al desorden, Inocencio prefirió que la reunión con Francisco tuviera lugar ahí para no ser interrumpido. Desde hacía tiempo deseaba conversar con él y aquella era una ocasión inmejorable. Le agradaba advertir que la figura del Papa, como centro de la cristiandad, era más sólida que nunca. Muchas de las concesiones que había tenido que hacer, aunque no le satisfacían, iban a redundar en el fortalecimiento de su causa. De la causa que él había elegido y a la que estaba dedicando todas sus fuerzas. Quid pro quo, como todo en la vida. ¿Qué más podía desear? En cuanto lo vio aparecer, vestido con su hábito blanco, Francisco cayó de rodillas y besó su pie.

–Te pedimos que estuvieras aquí antes que los otros para conversar acerca de ti, de tu trabajo…

–El señor te dé la paz –musitó Francisco sin despegar la cara del suelo.

Resignado ante la tosudez del joven, Inocencio levantó una de las sillas y se sentó frente a él.

–Nos gustaría saber por qué elegiste esta vida de pobreza que llevas –dijo--. Cuando hace algún tiempo, hicimos la misma pregunta a Domingo de Guzmán, respondió que esperaba una recompensa en el Cielo. ¿Lo mismo esperas tú?

Francisco tardó antes de responder. Al fin reunió fuerzas.

–El hermano Domingo tendrá que perdonarme, pero qué respuesta tan desafortunada dio al señor Papa. La vida se volvería amarga si todos trabajáramos en pos de una recompensa. Más que amarga, triste. Vivir es, en sí, una recompensa, como lo es el canto de las aves y un atardecer.

–Tú eres hijo de una familia adinerada –prosiguió el pontífice-. Podías haber optado por otro destino, por una vida… cómo decirlo… más grata que el canto de las aves y los atardeceres. No negamos el placer que esto entraña, ¿pero qué nos dices de las comodidades, del lujo?

–La pregunta es complicada –admitió Il Poverello, sin dejar de mirar al suelo-, pero creo que tengo la respuesta: Dios está en todas partes, en las aves y en los atardeceres. Tanto como en las comodidades y el lujo. En los árboles y en los palacios de los reyes. Lo importante es que uno logre encontrarlo. Quien lo halla en un riachuelo es tan feliz como quien lo halla en sus anillos y piedras preciosas. Quien no lo descubre en la sonrisa de un niño es tan desdichado como el que no lo descubre en sus carruajes y mantos de seda bordados con hilo de oro.

–Quisiéramos entender –volvió Inocencio- por qué no te conformaste con una vida más cómoda.

–Quizá –respondió Francisco después de otro rato- lo que hice fue, precisamente, conformarme con la vida más cómoda.

Mendigar el panes más fácil que pensar a quién debo matar para que sus negocios no vayan a arruinar los míos. Opté por esta vida porque me fatigaba competir. El señor Papa sabe que, en un principio busqué la gloria militar. La lucha es extenuante, ¿sabe? Necesitaba encontrar un sentido a mi vida y descubrí que lo mismo podía hallarlo en la riqueza y los honores que en la vista de un amanecer o el perfume de las flores.

El Papa se mordió el labio. En su pecho sintió la tau. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él se había hecho aquellas mismas reflexiones? ¿Quién disfrutaba más de la existencia? ¿Él, que dictaba normas de conducta a la cristiandad entera, o Francisco, que entonaba himnos a la lluvia?

–¿Por qué, entonces, predicas la castidad? ¿No hay encanto en besar los labios de una mujer, en sentir sus senos palpitantes? Dios está ahí también, según lo enseñas.

–La lujuria puede llegar a ser grande, señor Papa; tanto, que puede devorarlo todo. Puede impedirnos ver la luz del sol. Es como el vino, embriagante. Uno disfruta la embriaguez al principio pero, luego, ya no puede disfrutar nada más. Así es la lujuria. Además, resulta más costosa que los placeres simples: incluso, si uno se casa, tiene que trabajar duro para mantener a su esposa y a sus hijos. ¿Puedo hacer una confesión al señor Papa? La sola idea de tener una familia me causa horror. Cuando, en ocasiones, la concupiscencia se ha apoderado de mí, pienso en las dificultades que implicaría mantener a una esposa exigente y a unos hijos glotones. La idea me domeña, me hace olvidar la carne. Esto, desde luego, no hace que yo desprecie a quien contrae matrimonio. Pero la vida sencilla tiene sus ventajas. Por eso también predico la pobreza y la castidad. Por eso añado ceniza a mis alimentos: para que el paladar no me impida disfrutar otros goces más grandes. Para que no me distraiga ni me engañe. Por eso enseño la humildad y la obediencia al señor Papa.

–¿Qué tiene que ver la obediencia al Papa con la felicidad?

–Obedecer es más simple que mandar. Para aquellos que mandan, es más difícil vivir en armonía. El señor Papa, manda. Yo, obedezco. El señor Papa goza al provocar la vorágine; yo gozo al evadirla. Por ello, si gozamos, ambos somos gratos a los ojos del Señor. Sólo quien no disfruta Su Creación merece nuestra condena. La diferencia es que yo no despierto a media noche, angustiado por los problemas que tengo que resolver, ni la comida se hace agria dentro de mi estómago. El señor Papa decide, elige. Yo no. No soy responsable de nada. Obedezco y callo.

Inocencio se frotó el mentón. Francisco era mucho más sofisticado de lo que él había imaginado. Podía estarse o no de acuerdo con él, pero el joven tenía una idea clara de a dónde iba. Detrás de aquel hábito raído, había una forma de entender la existencia. Una forma que, en gran medida, también era la suya, aunque el camino se antojara tan distinto.

–Eres imbatible –admitió Inocencio-. En todo vas un paso delante de nosotros. A ver, levántate.

–Su Santidad…

–Levántate –insistió el Pontífice-. Te lo ordena el Santo Padre a quien has jurado obediencia. Queremos ver tus ojos.

Como si aquello resultara superior a sus fuerzas, Francisco comenzó a respirar con dificultad. Sus músculos se tensaron. Con enorme dificultad comenzó, por fin, a incorporarse, a tratar de encontrar la mirada del vicario de Cristo con la suya. Entonces ocurrió algo que él nunca hubiera esperado: apenas le miró, Inocencio se levantó violentamente. Retrocedió espantado. La silla cayó al suelo.

–No puede ser –balbuceó el Papa.

Francisco volvió a bajar la cabeza, espantado. Aquel encuentro de miradas, seguramente, había provocado la ira del Papa. ¿Qué había hecho? Le avergonzó su insolencia, pero ¿no había sido el mismo pontífice quien se lo había ordenado?

–Su Santidad perdonará. Yo…

–No puede ser –repitió Inocencio confundido.

Estaba pálido y su mandíbula había comenzado a temblar.

–Su Santidad, yo…

–De pie –ordenó-. Queremos verte.

Sin saber lo que ocurría, Francisco se incorporó. Inocencio avanzó hacia él y tomó el rostro del joven entre sus manos, que también temblaban.

–Su Santidad…

–Calla.

De no ser por la barba, las facciones de Francisco, cada una de ellas, le era familiar: las pestañas enormes, los ojos negros, la sonrisa cándida y los dientes perfectos, la tonsura… Era como si Angelo hubiera vuelto a nacer.

–Y ahí estaré, siempre, para denunciar tus errores y tus abusos, . Ocurra lo que ocurra, lo haré. No te librarás fácilmente de mí, Lotario. Lo juro.

–No, no puede ser… –gimió Inocencio-. Dime que esto es un sueño. ¿Qué estás haciendo aquí?¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué errores has venido a denunciar? Nos hemos esmerado en unir a los hombres ¿por qué, entonces, has regresado? ¿Qué es lo que quieres decirnos y no entendemos?

Francisco estaba cada vez más asustado. ¿Qué era lo que había visto el Papa en él? Tuvo la idea de huir, de escapar de ahí corriendo.

–El que no entiende una palabra soy yo. Si he ofendido a Su Santidad…

El corazón de Inocencio latió violentamente. La tau se convirtió de pronto en una carga insoportable que, a partir de ese momento, él se había vuelto indigno de llevar. Como cabeza de la Iglesia Católica había hecho lo posible por unir a la cristiandad, pero había olvidado el sentido que debía caracterizarla: la vida simple, la sencillez. Había ignorado los costos de la unidad. Dominando el temblor de sus manos, haciendo un esfuerzo por controlar su respiración, se quitó la tau del cuello y la colocó alrededor del de Francisco.

–Perdónanos… Vivir en Cristo es lo que tú haces, lo que tú has hecho siempre; no lo que hacemos nosotros.

…En el Salón de los Espejos del Palazzo Lateranense aún quedaban copas llenas de vino y sillas tiradas bajo las mesas. Algunos asistentes al Concilio habían proseguido los debates aun después de que éste quedó clausurado. El Salón daba aquella tarde una idea del tono que había caracterizado la discusión. Pese al desorden, Inocencio prefirió que la reunión con Francisco tuviera lugar ahí para no ser interrumpido. Desde hacía tiempo deseaba conversar con él y aquella era una ocasión inmejorable. Le agradaba advertir que la figura del Papa, como centro de la cristiandad, era más sólida que nunca. Muchas de las concesiones que había tenido que hacer, aunque no le satisfacían, iban a redundar en el fortalecimiento de su causa. De la causa que él había elegido y a la que estaba dedicando todas sus fuerzas. Quid pro quo, como todo en la vida. ¿Qué más podía desear? En cuanto lo vio aparecer, vestido con su hábito blanco, Francisco cayó de rodillas y besó su pie.

–Te pedimos que estuvieras aquí antes que los otros para conversar acerca de ti, de tu trabajo…

–El señor te dé la paz –musitó Francisco sin despegar la cara del suelo.

Resignado ante la tosudez del joven, Inocencio levantó una de las sillas y se sentó frente a él.

–Nos gustaría saber por qué elegiste esta vida de pobreza que llevas –dijo--. Cuando hace algún tiempo, hicimos la misma pregunta a Domingo de Guzmán, respondió que esperaba una recompensa en el Cielo. ¿Lo mismo esperas tú?

Francisco tardó antes de responder. Al fin reunió fuerzas.

–El hermano Domingo tendrá que perdonarme, pero qué respuesta tan desafortunada dio al señor Papa. La vida se volvería amarga si todos trabajáramos en pos de una recompensa. Más que amarga, triste. Vivir es, en sí, una recompensa, como lo es el canto de las aves y un atardecer.

–Tú eres hijo de una familia adinerada –prosiguió el pontífice-. Podías haber optado por otro destino, por una vida… cómo decirlo… más grata que el canto de las aves y los atardeceres. No negamos el placer que esto entraña, ¿pero qué nos dices de las comodidades, del lujo?

–La pregunta es complicada –admitió Il Poverello, sin dejar de mirar al suelo-, pero creo que tengo la respuesta: Dios está en todas partes, en las aves y en los atardeceres. Tanto como en las comodidades y el lujo. En los árboles y en los palacios de los reyes. Lo importante es que uno logre encontrarlo. Quien lo halla en un riachuelo es tan feliz como quien lo halla en sus anillos y piedras preciosas. Quien no lo descubre en la sonrisa de un niño es tan desdichado como el que no lo descubre en sus carruajes y mantos de seda bordados con hilo de oro.

–Quisiéramos entender –volvió Inocencio- por qué no te conformaste con una vida más cómoda.

–Quizá –respondió Francisco después de otro rato- lo que hice fue, precisamente, conformarme con la vida más cómoda.

Mendigar el panes más fácil que pensar a quién debo matar para que sus negocios no vayan a arruinar los míos. Opté por esta vida porque me fatigaba competir. El señor Papa sabe que, en un principio busqué la gloria militar. La lucha es extenuante, ¿sabe? Necesitaba encontrar un sentido a mi vida y descubrí que lo mismo podía hallarlo en la riqueza y los honores que en la vista de un amanecer o el perfume de las flores.

El Papa se mordió el labio. En su pecho sintió la tau. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él se había hecho aquellas mismas reflexiones? ¿Quién disfrutaba más de la existencia? ¿Él, que dictaba normas de conducta a la cristiandad entera, o Francisco, que entonaba himnos a la lluvia?

–¿Por qué, entonces, predicas la castidad? ¿No hay encanto en besar los labios de una mujer, en sentir sus senos palpitantes? Dios está ahí también, según lo enseñas.

–La lujuria puede llegar a ser grande, señor Papa; tanto, que puede devorarlo todo. Puede impedirnos ver la luz del sol. Es como el vino, embriagante. Uno disfruta la embriaguez al principio pero, luego, ya no puede disfrutar nada más. Así es la lujuria. Además, resulta más costosa que los placeres simples: incluso, si uno se casa, tiene que trabajar duro para mantener a su esposa y a sus hijos. ¿Puedo hacer una confesión al señor Papa? La sola idea de tener una familia me causa horror. Cuando, en ocasiones, la concupiscencia se ha apoderado de mí, pienso en las dificultades que implicaría mantener a una esposa exigente y a unos hijos glotones. La idea me domeña, me hace olvidar la carne. Esto, desde luego, no hace que yo desprecie a quien contrae matrimonio. Pero la vida sencilla tiene sus ventajas. Por eso también predico la pobreza y la castidad. Por eso añado ceniza a mis alimentos: para que el paladar no me impida disfrutar otros goces más grandes. Para que no me distraiga ni me engañe. Por eso enseño la humildad y la obediencia al señor Papa.

–¿Qué tiene que ver la obediencia al Papa con la felicidad?

–Obedecer es más simple que mandar. Para aquellos que mandan, es más difícil vivir en armonía. El señor Papa, manda. Yo, obedezco. El señor Papa goza al provocar la vorágine; yo gozo al evadirla. Por ello, si gozamos, ambos somos gratos a los ojos del Señor. Sólo quien no disfruta Su Creación merece nuestra condena. La diferencia es que yo no despierto a media noche, angustiado por los problemas que tengo que resolver, ni la comida se hace agria dentro de mi estómago. El señor Papa decide, elige. Yo no. No soy responsable de nada. Obedezco y callo.

Inocencio se frotó el mentón. Francisco era mucho más sofisticado de lo que él había imaginado. Podía estarse o no de acuerdo con él, pero el joven tenía una idea clara de a dónde iba. Detrás de aquel hábito raído, había una forma de entender la existencia. Una forma que, en gran medida, también era la suya, aunque el camino se antojara tan distinto.

–Eres imbatible –admitió Inocencio-. En todo vas un paso delante de nosotros. A ver, levántate.

–Su Santidad…

–Levántate –insistió el Pontífice-. Te lo ordena el Santo Padre a quien has jurado obediencia. Queremos ver tus ojos.

Como si aquello resultara superior a sus fuerzas, Francisco comenzó a respirar con dificultad. Sus músculos se tensaron. Con enorme dificultad comenzó, por fin, a incorporarse, a tratar de encontrar la mirada del vicario de Cristo con la suya. Entonces ocurrió algo que él nunca hubiera esperado: apenas le miró, Inocencio se levantó violentamente. Retrocedió espantado. La silla cayó al suelo.

–No puede ser –balbuceó el Papa.

Francisco volvió a bajar la cabeza, espantado. Aquel encuentro de miradas, seguramente, había provocado la ira del Papa. ¿Qué había hecho? Le avergonzó su insolencia, pero ¿no había sido el mismo pontífice quien se lo había ordenado?

–Su Santidad perdonará. Yo…

–No puede ser –repitió Inocencio confundido.

Estaba pálido y su mandíbula había comenzado a temblar.

–Su Santidad, yo…

–De pie –ordenó-. Queremos verte.

Sin saber lo que ocurría, Francisco se incorporó. Inocencio avanzó hacia él y tomó el rostro del joven entre sus manos, que también temblaban.

–Su Santidad…

–Calla.

De no ser por la barba, las facciones de Francisco, cada una de ellas, le era familiar: las pestañas enormes, los ojos negros, la sonrisa cándida y los dientes perfectos, la tonsura… Era como si Angelo hubiera vuelto a nacer.

–Y ahí estaré, siempre, para denunciar tus errores y tus abusos, . Ocurra lo que ocurra, lo haré. No te librarás fácilmente de mí, Lotario. Lo juro.

–No, no puede ser… –gimió Inocencio-. Dime que esto es un sueño. ¿Qué estás haciendo aquí?¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué errores has venido a denunciar? Nos hemos esmerado en unir a los hombres ¿por qué, entonces, has regresado? ¿Qué es lo que quieres decirnos y no entendemos?

Francisco estaba cada vez más asustado. ¿Qué era lo que había visto el Papa en él? Tuvo la idea de huir, de escapar de ahí corriendo.

–El que no entiende una palabra soy yo. Si he ofendido a Su Santidad…

El corazón de Inocencio latió violentamente. La tau se convirtió de pronto en una carga insoportable que, a partir de ese momento, él se había vuelto indigno de llevar. Como cabeza de la Iglesia Católica había hecho lo posible por unir a la cristiandad, pero había olvidado el sentido que debía caracterizarla: la vida simple, la sencillez. Había ignorado los costos de la unidad. Dominando el temblor de sus manos, haciendo un esfuerzo por controlar su respiración, se quitó la tau del cuello y la colocó alrededor del de Francisco.

–Perdónanos… Vivir en Cristo es lo que tú haces, lo que tú has hecho siempre; no lo que hacemos nosotros.

Laveaga, Gerardo: El Sueño de Inocencio;

Ed. Planeta Mexicana, S.A. de C.V.,

bajo el sello 'Ediciones Martínez Roca',

México, 2006; pp. 364-368

Ed. Planeta Mexicana, S.A. de C.V.,

bajo el sello 'Ediciones Martínez Roca',

México, 2006; pp. 364-368

Gerardo Laveaga, Miguel Zavala+ y Regina Laveaga, el 24 de julio de 2006, al término de la presentación de la novela El Sueño de Inocencio, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

U.I.O.G.D.

Para que en todas las cosas sea Dios glorificado.